三社祭は、毎年5月に東京・浅草で行われる伝統的な祭りであり、迫力ある神輿渡御や町全体が一体となる盛り上がりで知られています。

しかし、三社祭には「喧嘩」や「入れ墨」などと言ったちょっと危険な香りが漂い、その熱気の裏側には時に緊張感の走る場面もあるのも事実。

この記事では、なぜ三社祭で喧嘩が多いと言われるのか、その背景にある文化や担ぎ手たちの想いを紐解きながら、初めて訪れる人でも安全に楽しむためのポイントを丁寧に紹介していきます。

伝統行事としての魅力と注意点、その両方を知ることで、より深く三社祭を体験する手助けとなれば幸いです。

本記事の内容

- 三社祭で喧嘩が起きやすい理由と背景

- 喧嘩に巻き込まれないための対策

- 神輿担ぎや祭り運営のルールとマナー

- 三社祭全体の流れと見どころのポイント

三社祭と喧嘩:なぜ起きやすい

三社祭とは

三社祭とは、東京都台東区の浅草神社で毎年5月に開催される大規模な神社の例大祭。700年以上の歴史を持ち、東京を代表する三大祭りの一つとしても広く知られています。

もともとは浅草寺の観音信仰と深く関係して始まりましたが、現在では浅草神社を中心とした祭礼行事として定着し、毎年多くの人々が心待ちにしています。

「三社」とは、祀られている三つの神々を指します。これらの神々は、檜前浜成命、檜前武成命、そして土師真中知命の三神。

- 土師真中知命(はじのまなかちのみこと)

- 浅草神社の創建に深く関与した神であり、神社の主祭神となっています

- 浅草神社の創建に深く関与した神であり、神社の主祭神となっています

- 檜前浜成命(ひのくまはまなりのみこと)

- 土師真中知命の兄弟で、日本の農業や漁業の神とされています

- 土師真中知命の兄弟で、日本の農業や漁業の神とされています

- 檜前武成命(ひのくまたけなりのみこと)

- 檜前浜成命の兄弟でもあり、武勇の神として信仰されています

魅力の一つは、街を練り歩く神輿渡御(みこしとぎょ)。浅草神社に祀(まつ)られている三柱の神様を乗せた「本社神輿」が町中を力強く巡る姿は、まさに圧巻であり、訪れる人々の心を惹きつけます。

掛け声とともに揺れる神輿の迫力は、写真や映像では伝わらない、現地でしか味わえない臨場感があります。

また、地域の絆や活気を感じられる点も、三社祭が多くの人々に愛される理由の一つ。町会ごとに担がれる神輿は100基以上にのぼり、街全体が一体となって盛り上がります。

老若男女が力を合わせ、神輿を担ぐ様子は、地域の連帯感や日本文化の奥深さを象徴するものと言えるでしょう。

三社祭は単なる観光イベントではありません。地域の伝統や文化を深く感じられる重要な行事であり、地元の人々の誇りと情熱が集結する、特別な時間が流れる数日間なのです。

2025年の三社祭

2025年の三社祭は、5月16日(金)から18日(日)の3日間にわたって開催される予定。この時期は初夏の訪れを感じられる季節でもあり、観光にも適しています。

この祭りは毎年5月の第3金曜日から日曜日にかけて行われ、多くの観光客がこの日程に合わせて浅草を訪れます。事前に宿泊施設や交通手段を確保しておくと、安心して祭りを満喫できるでしょう。

初日は「大行列」や神事が中心で、地域の氏子たちによる優雅な儀式が見られます。これには関係者による装束をまとった練り歩きや、伝統芸能の披露が含まれます。

2日目は町会神輿の渡御がメインで、浅草の下町情緒と熱気が街を包み込みます。地元住民や観光客の熱い視線が神輿に注がれる中、通りごとに歓声が響きわたります。

最終日には、浅草神社の本社神輿三基が町を巡る「本社神輿各町渡御」が行われ、三社祭のクライマックスを迎えます。

この渡御では、町内ごとの順路に従い、神輿が丁寧に担がれながら進みます。担ぎ手たちの気迫や、沿道の人々の熱い声援が祭りのフィナーレを彩ります。

このように、三社祭は日によって見どころが異なるため、どの日に訪れるかによって体験できる雰囲気も大きく変わってきます。

だからこそ、事前に日程や行事の内容をしっかり把握しておくことが、より充実した体験につながります。計画を立てて訪れることで、浅草の魅力と三社祭の迫力を存分に味わうことができるでしょう。

三社祭と喧嘩

三社祭で喧嘩が多い理由は、祭りの性格と担ぎ手の熱量が関係しています。三社祭は江戸時代から続く伝統的な祭礼であり、地域の誇りと男気を象徴する場。

そのため、担ぎ手たちの間に自然と競争意識や対抗心が芽生えやすく、時に激しいやり取りが起こることがあります。

これには、神輿を担ぐ際の主導権争いや、担ぎ方の違いに対する意見のぶつかり合いなどが含まれます。とくに本社神輿の渡御では、担ぐポジションや進行のペースをめぐって、町会間で摩擦が生じることも。

例えば、神輿の正面や中央を担ぎたがる担ぎ手が集中すると、周囲とのバランスが崩れて揉めごとに発展するケースも見られます。

また、観光客が増えた近年では、伝統的な担ぎ手と外部からの参加者との間に文化的なギャップが生じ、トラブルになることも。

このように考えると、三社祭で喧嘩が多い背景には、地域文化の誇りと祭りへの熱意、そして多様な参加者の関係性が複雑に絡み合っていることが分かります。祭りを楽しむには、一定の理解と節度が必要です。

三社祭は危険なのか

三社祭は迫力ある神輿渡御が魅力の一つですが、危険性がまったくないわけではありません。神輿を担ぐ場面では、担ぎ手が密集し、大きな掛け声とともに神輿が激しく揺れ動くため、混乱が生じる可能性があります。

理由は、神輿の重量が非常に重く、数十人がかりで支えていることにあります。一人ひとりの動きがずれると、転倒や接触事故につながる危険があります。

また、沿道にいる観客が不用意に近づいたことで巻き込まれる事例もあるため、注意が必要です。

例えば、担ぎ手が交差点で方向を変える際など、狭い場所では神輿の揺れが予測しづらく、急に押し寄せる人の流れに巻き込まれることがあります。

これを避けるためにも、安全な距離を保ちつつ、係員の指示に従って行動することが重要です。

このように、三社祭には一部に危険な場面も存在しますが、事前の準備と正しい知識があれば、安心して楽しむことができます。

事故防止のために設けられたルールやマナーを守ることが、祭りの安全と楽しさを両立させるポイントになります。

喧嘩に巻き込まれない対策

三社祭では、盛り上がりの中に興奮が高まりすぎて、時折トラブルに発展することもあります。実際に喧嘩が起きる可能性はゼロではなく、訪れる際には注意が必要です。

このため、喧嘩に巻き込まれないための対策を事前に知っておくことが大切。まず、混雑のピーク時間帯を避けるのが基本です。特に本社神輿が渡御する日曜午後は、観衆の熱気も最高潮となり、トラブルが起きやすい傾向にあります。

また、神輿の進行ルート付近では、担ぎ手と観客との距離が近くなるため、興奮して押し合いが発生することもあります。小さなお子さん連れや高齢者の方は、なるべく後方や少し離れた場所から見物するのが安心。

さらに、撮影に夢中になりすぎるのも危険です。神輿の進行を妨げたり、担ぎ手の動線を塞ぐと、思わぬトラブルを招く可能性があります。周囲の動きをよく見ながら、節度ある観覧を心がけましょう。

混雑エリアを避け、距離を保ち、周囲への配慮を忘れなければ、安全に三社祭を楽しむことができます。大切なのは、自分自身と周囲の安全を意識しながら行動すること。

三社祭の見どころ

三社祭には、祭りならではの活気や迫力ある見どころが数多くあります。その中でも特に注目すべきポイントをいくつかご紹介します。

まず外せないのが「本社神輿」の渡御。浅草神社に祀られる三柱の神様を乗せた三基の神輿が、それぞれ町を巡る姿は、まさに三社祭のハイライト。威勢のよい掛け声や、揺れる神輿の迫力には誰もが圧倒されるでしょう。

続いて、町会神輿も見逃せません。土曜日には、各町会が所有する神輿が一斉に担がれ、浅草の通りを埋め尽くします。100基を超える神輿が登場する様子は、まるで祭りのパレードのようで、その迫力に心が躍ります。

初日の「大行列」も要注目。伝統的な装束に身を包んだ関係者が列をなして練り歩く姿は、祭りの始まりを飾る厳かで美しい風景。観光客にとっては、写真映えする瞬間でもあります。

びんざさら舞は、東京の浅草神社で行われる三社祭の一部として奉納される伝統的な舞踊。この舞は、五穀豊穣や商売繁盛、子孫繁栄、悪霊退散を願って行われます。特に、田楽の一種であり、田植えの行事を芸能化したものとされ、平安時代に起源を持ちます。

舞は神前で奉納され、地域の氏子たちによって行われます。演者は派手な衣装を着て、びんざさらを使いながら多様な音を出し、さまざまな陣形を変えつつ舞います。

屋台や縁日も三社祭の楽しみの一つ。浅草寺周辺には多くの屋台が立ち並び、昔ながらの風情とともに、お祭り気分を盛り上げてくれます。焼きそばやたこ焼き、りんご飴などの定番グルメを楽しみながら、浅草の街歩きを堪能できます。

このように、三社祭にはさまざまな見どころがあり、一度では回りきれないほどの魅力があります。事前にどの行事を見たいかを決めておくことで、より満足度の高い一日が過ごせるでしょう。

三社祭と喧嘩:安全に楽しむ

御神輿担ぎのルール

御神輿を担ぐには、いくつかの明確なルールがあります。これは事故やトラブルを防ぎ、祭りの秩序を保つために非常に重要です。

結論として、神輿担ぎには服装や行動のルールが存在し、それを守ることが参加の前提となります。理由は、浅草三社祭は大勢の人々が参加する大規模な行事であり、一人ひとりがルールを守ることで、安全かつ円滑な進行が可能になるからです。

例えば、担ぎ手は「半纏(はんてん)」「ダボシャツ」「白足袋」「股引(またひき)」など、祭り専用の衣装を着用する必要があります。特に足袋は安全のため必須とされており、スニーカーやサンダルでは参加できません。

また、飲酒をした状態での担ぎは禁止されており、周囲との協調を欠く行為や危険な担ぎ方をすると、即座に退場となることも。事前に町会や主催団体が行う説明会に参加し、注意事項やルートを理解することもルールの一環。

このように考えると、神輿を担ぐことは単なる力仕事ではなく、文化と伝統を守る行為でもあると言えるでしょう。だからこそ、自らの行動に責任を持ち、周囲との協調を意識する姿勢が求められます。

神輿のルート

三社祭における神輿のルートは、町全体を巻き込む一大イベントとして、緻密に計画されています。

神輿のルートは毎年決められており、各町会が担う神輿は決められた順路に沿って進行。これは、安全な祭り運営と地域住民への配慮を両立するための措置です。

理由として、神輿が通る道には観光客だけでなく、地域に住む人々や商業施設も多く存在します。そのため、ルートの決定には交通規制や人の流れを考慮した事前調整が必要だから。

本社神輿三基(一之宮、二之宮、三之宮)は、最終日の早朝に浅草神社を出発、それぞれ担当する町会のエリアを順に巡っていきます。途中で担ぎ手が交代することもあり、タイムスケジュールに従って厳密に運行されます。

特に宮出しと宮入りは大きな見どころで、浅草神社を出る瞬間と戻る瞬間には、盛り上がりは最高潮に。これらの時間帯は非常に混雑するため、見物する際には早めの到着と事前の下調べが必要です。

このように考えると、神輿のルートは祭りの流れを作る重要な要素であり、それぞれの町にとって誇りと責任がかかるものでもあります。観光客としても、事前にルートを確認しておくことで、より充実した祭り体験ができるでしょう。

訪問時の注意点

三社祭を安全に、そして気持ちよく楽しむためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。特に初めて訪れる人にとっては、人混みや熱気に圧倒されがちなので、事前の準備が大切。

服装は動きやすく、汚れてもよいものがおすすめ。神輿が通過するルートでは水しぶきがかかることもあり、また人との接触も多くなるため、涼しくて軽い素材の服を選ぶと快適に過ごせます。

履き慣れた靴も必須。足元が不安定な場所も多く、サンダルなどではケガの原因になりかねません。

持ち物は必要最低限に抑えましょう。会場内は混雑するため、大きなバッグを持ち歩くと他人の迷惑になる可能性があります。貴重品はウエストポーチなど身体に密着する形で持ち歩き、スリや置き引き対策を心がけてください。

また、熱中症対策も重要。5月の浅草はすでに気温が高くなる日も多いため、水分補給をこまめに行いましょう。帽子や日傘、タオルなどもあると安心。

小さな子どもや高齢者を連れて訪れる場合は、休憩スポットやトイレの場所も事前に確認しておくとスムーズです。

神輿が通過するルートでは、立ち止まらずに係員の指示に従うこと。混乱を防ぐためにも、写真撮影やスマートフォンの使用は周囲に配慮して行うようにしましょう。

基本的なマナーと事前の準備を心がけることで、三社祭を安心して楽しむことができます。参加者全員が気持ちよく過ごせるよう、お互いに思いやりを持って行動しましょう。

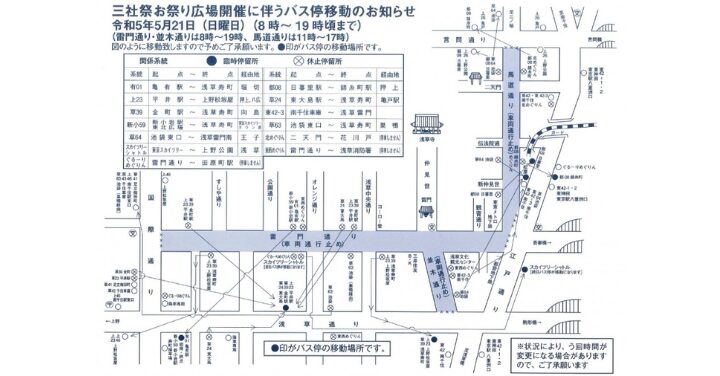

交通規制

三社祭の期間中は浅草周辺で大規模な交通規制が実施されます。注目すべきは、本社神輿の渡御が行われる日曜日の規制で、雷門通りや馬道通りが長時間にわたって車両通行止めになる点。

これにより、観光客や地元住民の移動にも大きな影響が出ることが予想されます。

2024年は雷門通りが午前8時から午後7時まで、馬道通りが午前11時から午後5時まで通行止めに。これに準じて、2025年も同様の時間帯での規制が想定されています。

ただし、神輿の通過に伴う一時的な通行制限もあり、道路が完全に閉鎖されるのではなく、通過後には順次解除される方式がとられています。

このような規制の背景には、多くの担ぎ手や観客が一斉に集まるため、事故を防ぐ安全対策が求められる事情があります。したがって、車での来場は避け、電車や徒歩でのアクセスを基本とするのが賢明。

タクシーを利用する場合も、浅草中心部ではなく、少し離れたエリアで降車して徒歩で向かうよう計画するとよいでしょう。

三社祭を安全に、そしてスムーズに楽しむためには、交通規制の時間や範囲を事前に確認しておくことが不可欠。各町内で配布される案内チラシや、浅草神社の公式ウェブサイトなどで最新情報を得ることが推奨されます。

浅草周辺の観光ガイド

三社祭をきっかけに浅草を訪れるなら、祭りだけでなくその周辺観光もあわせて楽しむのがおすすめ。浅草には歴史、文化、グルメがギュッと詰まっており、1日では回りきれないほど見どころがあります。

まず訪れておきたいのは、もちろん浅草寺。雷門の巨大な赤い提灯をくぐり抜けると、仲見世通りが続き、両脇にはお土産屋や和菓子店、伝統工芸品の店がずらりと並びます。

中でも「亀十」のどら焼きや「舟和」の芋ようかんは、浅草を代表する名物。

そのまま進むと浅草寺本堂が現れ、参拝客でにぎわう様子を目にすることができます。香炉で煙を浴びたり、おみくじを引いたりと、日本の寺院文化を体験するには絶好のスポット。

グルメ好きなら、浅草の老舗洋食店「ヨシカミ」や天ぷらの名店「大黒家天麩羅」も見逃せません。また、少し歩けば、日本最古の遊園地「花やしき」もあり、家族連れでも楽しめます。

さらに、東京スカイツリーまでも徒歩圏内にあり、時間に余裕があれば併せて訪れるのも良いでしょう。隅田川沿いの隅田公園では、散策やピクニックも楽しめますし、季節によっては桜や花火などのイベントも開催されています。

このように、三社祭と組み合わせて浅草の観光地を巡ることで、より充実した一日を過ごすことができます。歴史と今が融合した浅草の街並みは、訪れるたびに新しい発見を与えてくれるはず。

浅草への行きかた

初めて浅草寺を訪れる方にもわかりやすく、スムーズにアクセスする方法をご紹介。浅草寺は東京都台東区にあり、東京の主要駅や空港からのアクセスも良好。

東京メトロ銀座線の浅草駅を利用するのが、最もわかりやすく便利。雷門へは1番出口から出ると、すぐ目の前に到着できます。このため、できるだけ歩く距離を短くしたい方や、迷いたくない方におすすめ。

都営浅草線の浅草駅や東武スカイツリーラインの浅草駅も利用可能。これらの駅からも徒歩5分圏内で雷門に到着でき、どのルートを選んでもアクセスに大きな違いはありません。

つくばエクスプレス浅草駅はやや離れていますが、浅草寺本堂を先に訪れるルートに適しています。

羽田空港からは、京急線(京浜急行)に乗って都営浅草線へ直通で向かえば、約40分で浅草駅に到着。成田空港からは、京成スカイライナーで上野まで行き、そこから東京メトロ銀座線に乗り換えて浅草駅に向かうルートが便利。

どの出発地からでも比較的スムーズにアクセスできることがわかります。初めて訪れる場合でも、事前に使用する鉄道路線と出口を確認しておけば、浅草寺への道のりは非常にシンプルです。

コメント