東京都府中市の大國魂神社で行われる「くらやみ祭り」は、千年以上の歴史を誇る伝統行事。その幻想的で迫力ある神輿渡御は多くの人々を魅了し、毎年80万人近い来場者でにぎわいます。

しかし、くらやみ祭りと聞くと「 事件」という言葉を連想する人が一定数いるように、過去にはいくつかのトラブルやもめごとが発生したことも事実。

本記事では、くらやみ祭りの魅力を紹介しつつ、実際に起きた事件の概要や背景、安全対策についてもわかりやすく解説します。

祭りに参加する方や、見物を計画している方にとって、安心して楽しむための参考となる情報をお届けします。

本記事の内容

- くらやみ祭りで過去に発生した主な事件

- 事件が起きた背景や原因

- 祭り運営側や警察による安全対策の変化

- 祭りが持つ歴史的価値と魅力

くらやみ祭りと事件

くらやみ祭りとは

くらやみ祭りは東京都府中市にある大國魂(おおくにたま)神社の例大祭であり、毎年開催される千年以上の歴史を持つ伝統的な神事。この祭りは、かつて武蔵国の国府が置かれていた地で、古来より地域の人々にとって重要な意味を持ってきました。

かつては神聖な儀式の一環として神の姿を直接見ることが禁忌とされていたため、すべての明かりを消して暗闇の中で行われていたこと。このことが「くらやみ」という名前の由来となったとされています。

期間は4月30日から5月6日までと長く、神事・儀式・競馬式・山車巡行など多彩な催しが繰り広げられます。

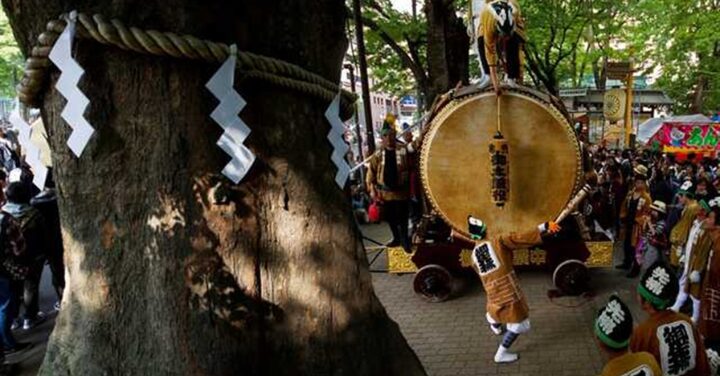

とりわけ5月5日に行われる「神輿渡御(みこしとぎょ=神輿を担いでまちを練り歩くこと)」は祭りのクライマックス。重さ1トン以上の神輿を担いで市内を練り歩く迫力ある行列は、多くの観客を魅了します。

祭り期間中は約80万人の人出があり、地域の誇りとして今も活気に満ちた風景が広がります。

くらやみ祭りで起きた事件その1

平成19年のくらやみ祭では、神輿渡御の最中に大きなもめごとが発生。祭り3日目、最大の見せ場である御旅所前の交差点において、外部の人間が神輿の花棒(はなぼう)を担いだことが原因で乱闘騒ぎに発展しました。

花棒とは神輿の先頭を担ぐ棒で、非常に目立つため名誉あるポジションとされています。担ぎ手は基本的に地元の青年に限定されており、特別な関係者でない限り担ぐことは許されていません。

今回のもめごとの第一の原因は、外部の人物が無許可で花棒を担いだことす。これにより担ぎ手たちの間に緊張が走り、祭りの雰囲気が一変しました。

乱闘は警察の介入もなく収まりましたが、問題はそれだけにとどまりませんでした。第二の問題として、その外部の人物に半纏(はっぴ)を貸し、神輿渡御に参加させた経緯が問われ、内部でも新たな対立が生じたのです。

担ぎ手の間では、花棒を担ぐ行為に強い誇りと意義があり、顔の知らない者が入り込めばすぐに異質な存在として認識されます。実際、突如として乱入してくる外部の人間は「よそ者」として警戒され、そこから騒動へと発展するのが常。

これはくらやみ祭に限らず、伝統ある祭礼に共通する問題といえます。自分たちの神輿を守るという意識が強いため、外部の関与は大きな摩擦を生む結果となるのです。

くらやみ祭りで起きた事件その2

2005年には神輿渡御中の観客とのトラブル事案も。この事件では、一部の見物客が担ぎ手の進行を妨げたことで小競り合いが発生し、止めに入った警察官が負傷する事態となりました。

トラブルが起こった原因としては、祭り特有の熱気や興奮が高まる中で、一部の観客と担ぎ手の距離感が保たれなかったことが考えられます。神輿渡御は見どころであり、多くの人が接近しすぎる傾向があります。

通常なら警察は多少のいざこざならば、介入してくることはあまりないのですが、観客が巻き込まれる事態になれば話は別。興奮した観客の中には絡んでくる輩もおり負傷者が発生する事態となりました。

このような事態を防ぐために、主催者側は以降、神輿の周囲にロープを張る、警備スタッフを増員するといった対策を強化。安全に楽しむためにも、観客側もルールを守ることが大切です。

くらやみ祭りで起きた事件その3

2013年5月6日くらやみ祭りの最中、指定暴力団に属する者たちが、祭りの雰囲気を一変させる暴力事件を引き起こしました。

事件の中心人物は極東会系の組幹部であり、31歳の男性会社員に対し集団で襲撃を行い顔面を含む部位を殴打。被害者は全治10日の怪我を負いました。

この暴力事件は、もともとくらやみ祭りが持っていた伝統と秩序を揺るがすものであり、地元住民や参加者に深刻な影響を及ぼしました。事件後、警察は祭りの安全確保に関する取り組みを強化し、参加者の安全を守るために警備体制を強化。

暴力事件の発生を受け、警察は祭りの運営側と協力し、今後のイベントにおける暴力防止策を講じることに。

くらやみ祭りの開催時期には、暴力行為の防止と参加者の安全を確保するため、警官の増員が行われるように。これにより、地域社会には警察の存在感が強化され、安心して祭りを楽しむことができる環境が整えられるようになりました。

この2013年の事件は、警察の対応や祭りの運営において重要な教訓をもたらし、今後の対策として継続的な見直しが求められることとなりました。

事件はなぜ起こった

このような大規模な祭りで事件が起きた背景には、複数の社会的・文化的な要因が存在します。

第一に、神輿を担ぐという行為には非常に強いエネルギーと熱気が伴い、祭りの場では参加者が高揚状態になりやすいということ。若者を中心に、興奮や競争心が先走り、冷静さを欠く場面が散見されるのです。

第二に、くらやみ祭りは長年にわたって地域の伝統に根ざしてきたため、担ぎ手の「格式」や「立場」、さらには町内ごとの誇りなどが強く意識される傾向があります。

このため、些細な意見の違いや行動のズレが、時に対立や衝突に発展することも。とくに神輿のルートや位置取りを巡って緊張が高まるケースが報告されています。

また、近年では外部からの観光客や、祭りに便乗する形で参加する非公式の来訪者が増えており、地元のルールやマナーを理解せずに行動する人々が衝突の引き金になることもあります。

アルコールの影響や群衆心理も加わり、結果的に事件やトラブルへと発展してしまうのです。

それでも、多くの関係者が事前の安全対策を徹底しており、警察や警備スタッフの連携体制も整っています。事件が発生する背景にはこのような複雑な要因があることを理解した上で、安心して祭りを楽しむ心構えが求められます。

くらやみ祭りと事件:その魅力

くらやみ祭りは危ないのか

このため、くらやみ祭りに対して「危ないのでは?」と不安に感じる方がいても不思議ではありません。結論から言えば、大多数の来場者にとっては安全に楽しめるお祭り。

ただし、多くの人が集まるイベントである以上、注意すべき点があるのも事実です。

例えば、神輿が練り歩くルート付近では担ぎ手の動きが非常に激しく、観客が密集するため転倒や接触のリスクが高まります。このような場所では、小さな子ども連れや高齢者は巻き込まれないよう距離を取るのが賢明。

また、夜間の催しも多いため、暗がりでの移動時には足元に注意し、スリップや転倒を防ぐために歩きやすい靴を選ぶことも重要。加えて、迷子対策としてあらかじめ集合場所を決めておくことなども推奨されます。

観光目的で訪れる場合は、事前に公式の案内をチェックし、安全な観覧ポイントやイベントスケジュールを確認しておくと安心。

地元のボランティアや警備員の案内に従えば、トラブルに巻き込まれるリスクも最小限に抑えられます。防犯や事故防止の観点からも、自分自身でできる準備をしっかり整えることが大切です。

つまり、適切な準備と心構えがあれば、くらやみ祭りは誰でも安心して参加できる伝統行事だと言えるでしょう。

過去に一部の事件が起こったとはいえ、それは例外的なものであり、大多数の参加者にとっては、心に残る素晴らしい体験が得られる場です。

祭りの日程

くらやみ祭りは毎年4月30日から5月6日までの1週間にわたって行われます。この期間中、毎日さまざまな神事や行事が行われ、訪れる日によって異なる魅力を楽しむことができます。

4月30日は祭りの始まりを告げる「品川海上禊祓式(しながわかいじょうみそぎはらいしき)」があり、神職が海で身を清める厳粛な儀式が行われます。

5月1日には「祈晴祭(きせいさい)」、5月2日には「御鏡磨式(みかがみすりしき)」があり、祭りの無事と安全を祈る神事が続きます。5月3日には迫力ある「競馬式」が開催され、馬と騎手が旧甲州街道を駆け抜ける姿は見もの。

5月4日には、幻想的な「萬燈大会(まんとうたいかい)」や子どもたちによる神輿渡御、太鼓の響宴、そして華やかな山車巡行が行われ、町中がにぎやかな祭りムードに包まれます。

クライマックスとなるのが5月5日の「神輿渡御」。この日には8基の神輿が担ぎ手とともに町中を練り歩き、大勢の見物客で通りは活気に満ちあふれます。夜には「やぶさめ式」などの神事もあり、一日を通して盛り上がりが続きます。

最終日の5月6日には神輿が神社へと戻る「神輿還御」が行われ、すべての行事が締めくくられます。

このように、日程ごとに特色のある行事が配置されているため、事前にスケジュールを確認して訪問日を選ぶのが、祭りをより楽しむための大切なポイントとなります。

簡単な歴史

古くから続くくらやみ祭りの歴史は、武蔵国の中心地であった府中における国府祭(こうのまつり)に端を発しています。

この祭りは、国司が国内の神々をまつるために執り行った神聖な儀式が起源とされており、千年以上の歴史を持っています。

くらやみ祭りは単なる地域のイベントではなく、政治的・宗教的な役割を担った重要な行事でもありました。中世から近世にかけては、武士や町人の間で大きな注目を集め、江戸時代には「五月会」とも呼ばれて広く知られるようになります。

また、大國魂神社は武蔵国の総社として格式が高く、徳川家をはじめとする歴代将軍家からも深く崇敬されました。

例えば、源頼朝が社殿の造営を命じた記録や、徳川家康が社領を寄進した事実が残っており、くらやみ祭りがいかに重要視されてきたかがわかります。

現在では東京都の指定無形民俗文化財に登録されており、その伝統と文化的価値は今も継承されています。

くらやみ祭りはただの観光イベントではなく、歴史の重みと地域の誇りを背負った祭礼であることがわかります。

長い年月をかけて受け継がれてきた行事であるからこそ、その背景や由来を知って参加することで、より深く楽しむことができるでしょう。

大國魂神社とは

古くから武蔵国の中心として信仰を集めてきた大國魂神社は、東京都府中市に鎮座する格式ある神社。創建は西暦111年とされており、その歴史はなんと1900年以上にわたります。

この神社では、大國魂大神(おおくにたまのおおかみ)を主祭神としてお祀りしています。

大國魂大神は、出雲大社の大国主命と同一視される神様で、古代において人々に衣食住の基礎や医療、呪術の方法などを授けたとされる重要な存在。

地域の暮らしを守り育ててきたことから、今でも多くの人々に「福神」「縁結びの神」「厄除けの神」として親しまれています。

本来この神社は、武蔵国全体を守護する「総社」としての役割を果たしており、国内の主要な六つの神社、すなわち小野神社、二宮神社、氷川神社、秩父神社、金鑚神社、杉山神社の神々を合わせてお祀りしています。

このことから、大國魂神社は「六所宮(ろくしょぐう)」とも呼ばれ、武蔵国の信仰を一手に引き受ける重要な祭祀の中心地とされてきました。

また、源頼朝や徳川家康など、歴代の有力な武将たちからも篤い信仰を受けてきたことが知られています。頼朝は妻・北条政子の安産を願って祈願を行い、家康は社領五百石を寄進し社殿を整備するなど、その発展に大きな影響を与えました。

現在では、東京都指定文化財にもなっている社殿や境内の構造が、当時の格式の高さを今に伝えています。

訪れると、厳かな雰囲気に包まれた神域には樹齢数百年の木々が立ち並び、歴史の重みと静けさが共存する空間が広がります。多くの参拝者が厄除けや願掛けのために訪れ、人生の節目や季節の変わり目には特に賑わいを見せる場所。

近年では、観光地としても注目を集めており、歴史と信仰の交差点として一見の価値があるスポットと言えるでしょう。

くらやみ祭りを見るには

くらやみ祭(東京都府中市)は無料のイベントで、チケット等は不要です。

くらやみ祭りを満喫するには日程の確認が欠かせません。祭りは毎年4月30日から5月6日までの1週間にわたり行われ、日ごとに異なる神事や催しが組まれています。

見どころをしっかり楽しむためには、どのイベントがどの日に行われるのかを事前に把握し、目的に合ったスケジュールを立てることが大切です。

にぎやかで華やかな雰囲気を味わいたい方には、5月4日と5月5日が特におすすめ。5月4日には萬燈大会や山車の巡行、子ども神輿の練り歩きなどが行われ、町全体が色とりどりの灯りに包まれて幻想的な雰囲気となります。

5月5日には、祭り最大の見せ場である「神輿渡御」が行われ、8基の神輿が担ぎ手とともに大通りを進んでいく様子は迫力満点で、多くの観客の注目を集めます。

観覧スポットとしては、旧甲州街道やけやき並木周辺が特に人気。神輿や山車が間近に通るため臨場感を味わうことができます。観客が集中し混雑することが予想されるため、良い場所で観覧したい場合は早めに現地入りするのが賢明。

特に小さなお子様連れや高齢の方がいる場合は、安全を考慮して、ゆとりのある場所や避難経路が確保されている場所を選ぶと安心です。

交通アクセスに関しては、京王線の府中駅から徒歩5分ほどと非常に利便性が高いです。当日は駅構内や周辺に臨時の案内表示やスタッフが配置され、初めて訪れる方でも迷わずにたどり着けるよう工夫されています。

ただし、祭りの期間中は交通規制が実施されることもあるため、事前に公式サイトやSNSなどで交通状況や規制情報を確認しておくことが望ましいです。

混雑を避けたい場合は、平日の早い時間帯に訪れるのも一つの手。朝や昼間は比較的人出が少なく、境内の散策や歴史的な建造物の鑑賞にも適しています。写真撮影や資料館の見学など、祭り以外の楽しみ方も豊富です。

事前準備をしっかり行い、自分に合ったプランを立てることで、くらやみ祭りは誰にとっても安全で満足度の高い体験になります。地元の文化や歴史に触れながら、非日常の世界に浸る貴重なひとときを過ごせることでしょう。

コメント